Новейший период истории Русской Православной Церкви

Статья

В статье Ксении Кирилловны Табачник рассмотрен феномен «Комсомольской пасхи» и «Комсомольского рождества» — мероприятий антирелигиозной кампании начала 1920-х гг. Опираясь на научную литературу и документы Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, автор рассматривает опыт организации и проведения обоих антирелигиозных торжеств. Значительное внимание уделено выявлению смысла кампании по внедрению празднования «Комсомольской пасхи» и «Комсомольского рождества» в круг обрядности российского общества. Предпринимается попытка раскрыть основные причины, по которым данные антирелигиозные торжества так и не утвердились в быту.

Статья

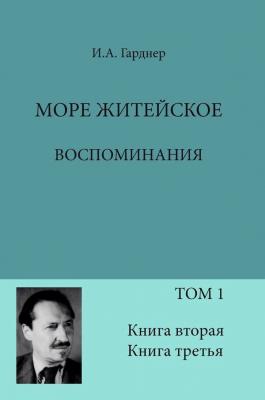

Сто лет назад бежавшие от советской власти монахи поселились в закарпатской глуши, основав не только образцовую монашескую общину, но и типографию, издававшую церковную литературу — от богослужебных книг до календарей и духовного журнала. Ладомировское братство стало ведущим центром православного книгоиздательства русского зарубежья, с которым сотрудничали лучшие авторы. О том, как возник и развивался этот феномен, мы поговорили с протоиереем Борисом Даниленко — настоятелем храма святителя Николая в Старом Ваганькове, филологом-славистом, специалистом по истории и библиографии русского зарубежья ХХ века.

Статья

Отличительными особенностями истории Русской Церкви в советский период были ожесточенные гонения со стороны безбожных властей и мужественное стояние за Веру Христову сонма новомучеников и исповедников. Изучение и осмысление их подвига представляется очень актуальным. Цель статьи доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Витальевича Шкаровского заключается в выявлении проблем, которые мешают в настоящее время прославлению в лике святых новомучеников Русской Православной Церкви. В этой связи важным представляется: определение количества репрессированных за Веру в СССР, поиск мест их захоронений, постепенное признание Московским Патриархатом канонизации новомучеников, проведенной Русской Православной Церкви за границей, устранение затруднений с канонизацией представителей «правой церковной оппозиции», но прежде всего ликвидация ограничения доступа и копирования архивно-следственных дел, имеющих 70‐летний срок давности. При этом, несмотря на существующие трудности и проблемы, канонизация новомучеников Русской Православной Церкви продолжается.

Статья

В статье доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Ивановского государственного университета Сергея Михайловича Усманова анализируется проблема экуменизма в недавно опубликованной переписке протоиереев Георгия Флоровского и Александра Шмемана 1948–1953 гг. Учтены также и другие источники, раскрывающие их экуменические интересы в последующие годы. Указываются основные концептуальные предпосылки богословского диалога Георгия Флоровского и Александра Шмемана, основанные главным образом на разработках «парижского богословия» религиозного крыла русской эмиграции. Автор подчеркивает принадлежность Флоровского и Шмемана к «парижскому богословию» и выделяет экуменические корни их богословского мышления. Особое внимание уделяется ближневосточному контексту диалога двух протоиереев. Выявляются некоторые различия подходов к экуменическому движению Флоровского и Шмемана, обозначившиеся в ходе переписки двух авторов. Отмечается усилившееся со временем стремление Александра Шмемана к выходу из-под влияния своего маститого коллеги, что и привело его в конце концов к разрыву с Георгием Флоровским.

Статья

Статья заведующей библиотекой Коломенской духовной семинарии Ирины Евгеньевны Щеголевой посвящена истории обретения мощей святителя Феодосия (Ганицкого), схиепископа Коломенского, и их медико-антропологическому освидетельствованию, которое позволило составить портрет святого и установить многие недостающие факты его в житии. Исследование основано на официальных документах и воспоминаниях очевидцев, сохранившихся в личных архивах. Изучение документов и уточнение фактов рассматривается как дополнительный источник знаний о жизненном пути святого, о круге его общения и о том, что ранее было известно лишь некоторым близко знавшим его людям. Цитаты приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Статья может представлять интерес как для церковного, так и для светского исследователя.

Статья

Частью антирелигиозной политики советской власти была кощунственная кампания по вскрытию мощей. К 1920 г. по стране в целом произвели 58 вскрытий мощей. Вспоминаем доклад доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Витальевича Шкаровского, который, опираясь на исторические документы, рассказывает о вскрытии мощей преподобного Александа Свирского, святителя Иоасафа Белгородского, праведного Иоанна Кронштадтского, благоверного княза Александра Невского. Доклад прочитан на Международной историко-богословской конференции «Покровские чтения в Брюсселе-2017» — «Русская Православная Церковь, сто лет после падения империи 1917-2017 гг.».

Статья

Целью статьи кандидата богословия протоиерея Сергия Звонарёва (Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата) является знакомство читателя с хроникой и состоянием взаимоотношений двух Церквей в 60-х — начале 70-х годов XX столетия. Церковные документы свидетельствуют о том, что отношения Русской и Чехословацкой Православных Церквей в период, когда ОВЦС возглавлял митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), отличались высокой степенью братского сотрудничества в различных сферах взаимодействия: межправославных отношениях, межхристианских контактах, христианском мирном движении, академических связях и, наконец, в духовном и молитвенном единении. Духовное родство лежало в основе поддержки со стороны Московского Патриархата в деле признания автокефального статуса Православной Церкви в Чехословакии в семье Поместных Церквей, в том числе Константинопольским Патриархатом, включения Чехословацкой Церкви в круг участников общеправославных встреч, а также во времена испытаний униатским ренессансом 1968 г. и в последующий период.

Статья

Статья старшего преподавателя кафедры церковно-практических дисциплин Коломенской духовной семинарии протоиерея Димитрия Мурзюкова посвящена описанию и анализу архивного документа, хранящегося в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки, в фонде, посвященном протоиерею, миссионеру и автору многочисленных публикаций священномученику Михаилу Чельцову (1870–1931 гг.). Документ является рукописной копией постановления Петроградского епархиального совета от 19 сентября 1918 г. о совершении в день празднования Воздвижения Креста Господня на всех петроградских приходах особого моления, включающего чин воздвижения Креста, крестный ход и таинство Елеосвящения, последование которого имеет ряд особенностей. Этот архивный материал представляет научный интерес в качестве иллюстрации церковной жизни и богослужебной практики Петроградской епархии начала ХХ в. В приложении публикуется текст анализируемого рукописного документа, а также фотографии архивных материалов, связанных с исследуемым документом.

Статья

В статье председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, кандидата богословия, профессора протоиерея Максима Козлова рассказывается о возрождении духовного образования в Русской Церкви в 1943‒1948 годах. Духовные школы, практически уничтоженные в 1920-е годы, во время Великой Отечественной войны пережили второе рождение, укрепились и впоследствии смогли выжить во время хрущёвской антирелигиозной кампании.

Статья

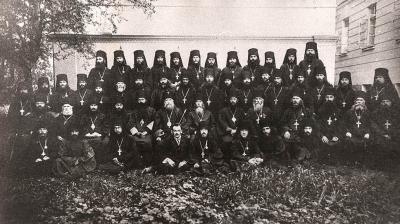

В начале ХХ века перед Церковью в Российской империи возникло множество сложных вызовов. Одним из проблематичных вопросов стала реализация монашеского идеала в совершенно новых реалиях церковно-государственных преобразований и волнений. Начиная с 1909 г. появилась позитивная тенденция общецерковного обсуждения монашеской проблематики. Перед созывом Поместного Собора 1917–1918 гг. важной вехой стал съезд представителей монастырей, состоявшийся в Троице-Сергиевой Лавре в 1917 г. Принятые на этом форуме монастырских насельников решения несли отпечаток предшествующих дискуссий и наработок, но вместе с тем имели и новые тенденции. Именно благодаря этому выработанные положения стали фундаментом для продуктивной работы Поместного Собора.

Статья

Как меняется служение священников и представление общества о нём? Портал «Богослов.Ru» расспросил об этом шестерых клириков из разных регионов России и из-за рубежа, которые служат уже больше двадцати лет. Ответы получились довольно неожиданными. Материал подготовлен в рамках специального проекта «Священник XXI века» совместно с интернет-журналом «Татьянин день».

Статья

В статье кандидата исторических наук, доцента кафедры новой и новейшей истории Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Светланы Валерьевны Григорьевой рассматривается история создания Русских духовных миссий в Абиссинии во второй половине XIX — начале ХХ в. По мнению ряда представителей правящей элиты и Русской Православной Церкви, именно церковные контакты в условиях обострения борьбы за Африканский континент могли стать базой и прикрытием для развития официальных дипломатических отношений между Эфиопской и Российской империями, заинтересованными в получении военно-морской базы или порта на берегу стратегически важного Красного моря. Институт духовных миссий к этому времени стал важным инструментом «мягкой силы» в деле знакомства зарубежной общественности с Русским миром, достижениями российской культуры и цивилизации. Идея создания Русской духовной миссии в Абиссинии принадлежала архимандриту (позже епископу) Порфирию (К. А. Успенскому), который был инициатором организации и главой подобной структуры в Иерусалиме (1847–1853) и понимал важность установления русско-эфиопских связей. Обострение ситуации на Ближнем Востоке в 1850 гг. и начавшаяся Крымская война не позволили Порфирию осуществить задуманное. Его планы с разной степенью успешности попытались реализовать позднее архимандриты Паисий (В. Ф. Балабанов) в 1888–1889 гг., Ефрем (М. М. Цветаев) в 1894–1895 гг., иеромонах Антоний (А. К. Булатович) в 1911 г. В работе осуществлен анализ этих попыток и их результатов.

Статья

Статья протоиерея Сергия Звонарёва призвана послужить популяризации опыта взаимоотношений Русской и Иерусалимской Православных Церквей в период возглавления Отдела внешних церковных сношений одним из наиболее ярких иерархов Русской Церкви второй половины XX столетия – митрополитом Никодимом (Ротовым). Достижению поставленной цели служат обработка и анализ материалов архива Отдела внешних церковных связей и Государственного архива Российской Федерации, фонды которых содержат документы, раскрывающие характер двусторонних церковных контактов, специфику служения Русской духовной миссии в Иерусалиме. Русское церковное представительство на Святой Земле выполняло как историческую миссию – служение нуждам паломников и поддержание отношений со священноначалием Иерусалимской Церкви, – так и обеспечивало широкий круг представительских контактов, в том числе с государственными властями и дипломатами. На положении Русской духовной миссии в Иерусалиме сказывалось состояние советско-израильских и советско-иорданских отношений. В то же время, несмотря на изменения политического климата, Московский и Иерусалимский Патриархаты стремились сохранять братское общение.

Статья

Статья аспиранта кафедры истории России XIX века — начала ХХ века исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольги Александровны Илюхиной посвящена изучению концепта «соборность» в представлениях профессоров университетов и духовных академий — участников Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 гг. В центре внимания автора дискуссия о содержании этого термина в Отделе о высшем церковном управлении в сентябре-октябре 1917 г. Автор обращается к протоколам соборного отдела и анализирует представленные в ходе обсуждения аргументацию и источники взглядов профессоров на соборность. В выводе исследования подчеркивается, что дискуссия стала инструментом самоопределения ученой элиты в новых политических условиях. Соборность оказалась тесно связана с проблемой восстановления патриаршества и устройством высшего церковного управления, ролью мирян. Все докладчики поддерживали мнение, что соборность — это свойство Церкви, принцип ее жизни, характеристика единства всех верующих в ней. При обосновании необходимости большего участия клириков и мирян в церковных делах все они, за исключением А. И. Покровского, признавали особый статус архиерея в принятии решений. Одновременно не все из них поддерживали восстановление патриаршества, для многих оно представлялось угрозой соборности и поражением в правах прежде всего епископов, а не мирян.

Статья

Архимандрит Дамаскин (Орловский) начал собирать сведения о новомучениках и исповедниках ХХ века еще в советские годы, задолго до их прославления. Благодаря ему со слов очевидцев были составлены и записаны десятки биографий современных подвижников. Сейчас отец Дамаскин — член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также научный руководитель Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви». Мы поговорили с ним о том, как отличать подлинные сведения от неточных, почему почитание новомучеников должно быть неотъемлемой частью духовной жизни, а также о том, возможны ли подобные гонения сейчас.

Статья

Вспоминаем доклад Ивана Евгеньевича Кожевникова на III Научно-практической конференции «Уржум Православный», посвященной 425-летию православия на Уржумской земле и 90-летию открытия в Уржуме викарной архиерейской кафедры.

Статья

Вспоминаем статью доктора церковной истории, кандидата исторических наук священника Александра Мазырина, в которой сравниваются церковно-политические позиции двух высших иерархов Русской Церкви 1920–1930-х гг. – Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского) и его заместителя митрополита Нижегородского (затем Московского) Сергия (Страгородского). Автор стремится проследить, как близость взглядов обоих архиереев, выражавшаяся в приверженности аполитичности Церкви, в дальнейшем преобразилась до полного расхождения во мнениях. В публикации подчеркивается, как позиция каждого из митрополитов повлияла на их судьбы и на жизнь Русской Церкви в целом.