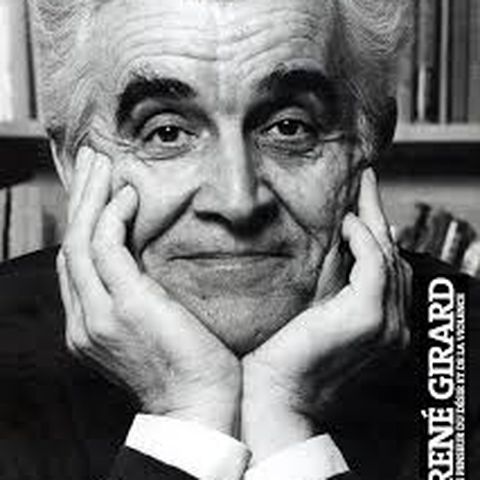

На этом фоне, однако, есть исключения, и в их числе, безусловно, одно из главных – творчество Рене Жирара (1923–2015). Обширная антропологическая концепция, созданная Жираром, объединяет в себе целый комплекс оригинальных теорий: теорию миметического желания и соперничества, теорию изначальной взаимосвязи насилия и религии в феноменах жертвоприношения и «козла отпущения», трактовку христианства как антитезы всем предшествующим религиям и культам и, наконец, апокалиптическую интерпретацию современности. Этот последний раздел его построений прямо принадлежит к эсхатологической тематике, ибо апокалиптика, как известно, не что иное, как христианская форма эсхатологии. В поздний период творчества Жирара эта тематика становится для него главной, и свою важнейшую книгу этого периода, «Довершить Клаузевица» (Achever Clausewitz, 2007), он сам называет «апокалиптической книгой». Сразу же следует добавить, что эсхатология Жирара развивается им в теснейшей связи с современной ситуацией мира, именно как злободневная тема «эсхатология и современность». В сегодняшнем ренессансе эсхатологии она уже успела занять видное место и немедля подверглась активному изучению и обсуждению в научном сообществе; в частности, появился в свет большой коллективный труд, ставящий целью ее всесторонний анализ [Guggenberger, Palaver (eds.) 2015]. И уже можно констатировать, что эсхатология Жирара и поднятые ею дискуссии существенно содействуют повышению общего уровня современного эсхатологического дискурса, его концептуальной, методологической, эпистемологической культуры.

В этой небольшой работе мы расширяем контекст изучения эсхатологии Жирара, обнаруживая в ее основе некоторую универсальную парадигму – парадигму «спасения в последний миг», резкой внезапной смены динамики разрушения на возрождение, падения – на взлет, порога крушения и гибели – на строй согласия и гармонии. Ввиду большой общности этой парадигмы, обилия ее репрезентаций в разных сферах реальности, ее введение в научный оборот открывает целую череду дальнейших вопросов и проблем.

* * *

Эсхатология Жирара начинается тезисом: сегодняшний мир стоит на пороге вхождения в эсхатологическую перспективу («Мы входим в эсхатологическую перспективу… Апокалипсис начался» [Girard 2011а, 124, 352]). Необходимо раскрыть этот тезис. Прежде всего, что это такое – эсхатологическая перспектива, перспектива конца мира? Подобная перспектива означает, что в наличной глобальной ситуации имеется определенный доминирующий тренд, и это тренд стремления к концу, т.е. к тотальному разрушению всех оснований существования мирового сообщества, материальных, культурных и духовных. Жирар указывает целый ряд признаков наличия такого тренда. На первом месте здесь – реальная угроза тотального (само)разрушения: «Люди стали способны разрушить свою вселенную» [Girard 2011а, 362]. С этим соединяется изменение исторической динамики – возникает динамика неудержимого и катастрофического ускорения: «История неудержимо ускоряется… По всей видимости, мы все быстрее и быстрее движемся к разрушению мира» [Ibid., 18]. В этом же русле и еще одна новая особенность: соединение, полное слияние естественного и искусственного, сфер природного и социокультурного бытия. Достигается новая степень связанности в бытии мира, и, как следствие, кризисно-катастрофические явления также принимают новый характер, они становятся тотальными, захватывающими людей, их жизненную среду, природный мир. Произошло совершенное вбирание экологической ситуации в антропологическую: «Потепление планеты и нарастание насилия – это полностью взаимосвязанные явления» [Ibid., 361]. По Жирару, эти особенности не только указывают на стремление к концу, но целиком согласуются с апокалиптическим дискурсом Нового Завета. «В апокалиптических текстах поражает смешивание природы и культуры; войны и слухи о войне, морская буря и корабли, это все едино. А если мы посмотрим, что происходит вокруг нас… мы увидим перед собой мир, в котором материи природные и культурные сливаются» [Girard 2011b, 11]. Напротив, в обычные, спокойные эпохи мир человека строился на четком разделении и противопоставлении природного и культурного.

Наконец, к эсхатологическим приметам Жирар относит и современный терроризм, в первую очередь, суицидальный терроризм, в котором он видит принципиально новое явление как в антропологическом, так и в социальном плане: это «…новая фаза нарастания до предела… совершенно новая конфигурация насилия» [Girard 2011a, 359]. Новизна выражается в целом ряде черт, которые в большинстве имеют явную апокалиптическую окраску, ибо носят характер последнего предела – «дальше некуда». Война утратила все уловимые признаки и очертания. Уже в партизанском движении она стала «иррегулярной войной», а далее ее «фундаментальная дерегламентация» продолжилась. Этот процесс анализировал Карл Шмитт в своей «теории партизана», но он, как полагает Жирар, не смог верно разглядеть финальных стадий, считая, что процесс всегда будет укладываться хотя бы в какие-то юридические рамки. Однако и право, и кодифицированные войны кончились! То, что настало, это «…тотальная война… где нет больше никакой законной армии, а кругом одни русские партизаны, готовые на все» [Ibid., 129]. Согласно Жирару, это означает, что «…войн больше нет, этот институт мертв, его заменили проявления непредсказуемого насилия» [Ibid., 132]. И суицидальный терроризм – крайняя точка, nec plus ultra этого «конца войны». «Суицидальные террористические акты – это чудовищная инверсия архаических жертвоприношений: если в них убивали жертву, чтобы этим спасти других, то здесь террористы убивают себя, чтобы этим убить других. В этом, как никогда, мир наизнанку» [Ibid., 130]. Надо еще добавить, что ныне эти явления – планетарные, вездесущие и доминирующие. «На Ближнем Востоке сунниты и шииты практикуют нарастание до предела» [Ibid., 354], подобная же эскалация возможна между арабским миром и Западом, другие очаги вызревают или намечаются. И в целом, «…эти явления сегодня доминируют в мире, как прежде доминировала холодная война» [Ibid.].

Это еще далеко не все современные явления, обсуждаемые Жираром. В совокупности они рисуют довольно убедительную картину глобального катастрофического процесса, в котором находятся современный человек, социум и мировая система. Но вовсе не сразу ясно, какое отношение имеет этот процесс к христианской эсхатологии и апокалиптике. Жирар утверждает, что он прямо соответствует им и что апокалиптические тексты Нового Завета верно характеризуют состояние современного мира. Но, с другой стороны, Жирар, безусловно, не присоединяется к маргинальному сообществу «толкователей Апокалипсиса», которые испокон веков занимаются тем, что по своему произволу наклеивают таблички с апокалиптическими текстами на лица и события реальной истории и современности. Достаточно сказать, что он вообще не обращается к Апокалипсису св. Иоанна Богослова, в котором «последние времена» описываются в их конкретике. Его апокалиптический дискурс строится на синоптиках: «По моему ощущению, подлинные апокалиптические тексты… это глава 13 Евангелия от Марка и глава 24 Евангелия от Матфея; я считаю, с точки зрения оснований христианства они значат еще больше, чем сам Апокалипсис св. Иоанна» [Girard, Vattimo 2014, 37–38]. За счет этого Жирар вовсе не входит в русло традиционных толкований Апокалипсиса, относящих его пророчества к тем или иным конкретным событиям. Соответствие христианской апокалиптики нашей современности утверждается на более общем уровне: оно – в самой фактуре реальности, в типе и свойствах господствующих процессов. Иными словами, Жирар утверждает не то, что сегодняшние события и процессы суть именно те, о которых говорят пророчества, но скорей то, что они такие же, как те, в определенных своих чертах. Насилие стало непредсказуемым и вездесущим, и это одно из главных качеств реальности «последних времен», когда «Придет же день Господень, как тать ночью» (2 Пет. 3:10). Как выше отмечено, искусственное и естественное, природное и культурное соединились вместе до неразличимости, и это же Жирар относит к свойствам новозаветных «последних времен». Он находит также, что апокалиптические тексты вполне соответствуют и его миметической теории; и в частности, «Сатана воплощает миметическое желание» [Жирар 2010, 264]; «Сатана – это другое имя нарастания до предела» [Girard 2011a, 362] (напомним, что «нарастание до предела», «la montée aux extrêmes» – ключевое понятие Жирара, обозначающее открытый им, вслед за Клаузевицем, универсальный механизм неограниченной эскалации насилия за счет подражательного, но с превышением, парирования вызовов противника). В этом контексте возникает своего рода миметическое определение апокалиптической, или эсхатологической, эпохи: это такая эпоха, когда механизм нарастания до предела, т.е. миметического парирования, стал явным и всеобщим законом действительности; тем самым он толкуется как «апокалиптический закон». И в целом современный мир, по Жирару, уже достигает предельных стадий эсхатологического вызревания.

Здесь мы уже продвинулись дальше исходного тезиса о вхождении в эсхатологическую перспективу, переходя к его последующему развитию. Оно описывается Жираром на базе его специфической трактовки христианства, видящей в последнем новый этап в истории миметического соперничества. Согласно Жирару, христианство радикально изменило формы проявления миметического желания и соперничества, отбросив жертвоприношение, служившее для сдерживания насилия, и тем самым поставив мир, как он говорит, перед «ужасающей альтернативой». Первый полюс этой альтернативы – тот путь, о котором мы только что сказали, путь беспрепятственного нарастания до предела, неограниченной эскалации насилия. Второй же полюс – путь к соединению со Христом, на котором миметическое желание претворяется в совершенно иной «позитивный миметизм», отнюдь не развязывающий механизмов соперничества и насилия. Мейнстрим современной истории соответствует первому пути, однако в мире всегда сохранялись и некоторые предпосылки, некоторые ресурсы для развития по второму пути, так что выбор этого пути остается, хотя бы в принципе, открытой возможностью.

В свете этого, как находит Жирар, имеются определенные основания для эсхатологического сценария, в котором тренд стремления к концу, хотя и продвинувшийся почти до предела, будет преодолен и переломлен. Развитие эсхатологической перспективы получит тогда новую финальную фазу, которую естественно называть спасением от гибели; а весь сценарий будет описывать процесс, реализующий специфический паттерн «спасения, приходящего в последний миг». Поскольку здесь идет речь о преодолении опаснейших угроз для современного мира, следует пристальней рассмотреть этот сценарий и этот паттерн. Их главная особенность в том, что фаза финального спасения – это отнюдь не простое блокирование или обрывание тех или иных опасных процессов. Эсхатологический тренд стремления к концу имеет, по Жирару, глубинный корень в миметизме, который конституирует и человека, и общество, составляет саму их природу. Поэтому преодоление данного тренда – притом на стадии, когда он уже стал полностью доминирующим, – требует радикального изменения в самом миметическом корне человеческой природы. На языке Жирара такое изменение описывается как переход от обычной и естественной «внутренней медиации», связующей участников «треугольника желания» и рождающей их соперничество, к «глубинной медиации» (médiation intime), какая возникает в христианстве. Как он подчеркивает, два вида медиации прямо противоположны: если из внутренней медиации вырастает насилие, то «…глубинная медиация… есть переворот, превращающий насилие в примирение» [Girard 2011a, 270]; она «…трансформирует миметизм и выводит на противоположную сторону от насилия» [Ibid, 345]. Притом это религиозная установка, форма, которую может принять отношение христианина ко Христу, и Жирар тесно сближает ее с католической концепцией «подражания Христу»; близка она и к установке христианского милосердия (charité), любви Христовой. Согласно Жирару, «Подражание Христу… это парадоксальное подражание [, которое] деконструирует ловушку подражания. Оно дает возможность помыслить такое отождествление с Другим, которое было бы не разрушительным, а конститутивным для общего мира» [Ibid, 386]. Таким образом, смена форм медиации и миметизма несет не только антропологическое, но и религиозное содержание, она сродни религиозному обращению, перевороту, затрагивающему все основания человеческого существа.

Итак, «спасение в последний миг» – радикальное событие, в котором человек, а с ним также общество и глобальная система должны обрести новую природу. Далее, как говорит Жирар, переход к глубинной медиации есть «мутация в самом сердце миметизма». «Мутация», «переворот» – такой выбор терминов указывает на еще одно важное свойство события: оно – не постепенный процесс, а единовременный скачок, событие резкое и неожиданное. Здесь также общность с религиозным обращением, классический образец которого – превращение язычника Савла в Павла, будущего апостола, на пути в Дамаск. Сам Жирар в связи с глубинной медиацией и подражанием Христу не раз отсылает к Павлу, видя в нем их пример: «Подражайте мне, говорит святой Павел, ибо я подражаю Христу» [Ibid., 235]. Но надо отметить и отличие: событие обращения отнюдь не обязательно происходит на грани гибели, в перспективе катастрофического конца (в частности, таких условий не было и в обращении Савла).

В итоге из сказанного выступает некий отчетливый и характерный рисунок, паттерн. В безудержном стремлении к концу, к тотальному крушению и уничтожению, на грани катастрофы и гибели вдруг совершается полный внутренний переворот, насилие и разрушение уступают место примирению и согласию. Однако к чему относится этот динамический паттерн, в каких горизонтах реальности он воплощается? Эсхатология Жирара, как и всякая эсхатология вообще, говорит о мировой истории, и можно поэтому считать, что данный паттерн есть определенная парадигма финала истории, глобального исторического процесса – эсхатологическая парадигма Жирара. Но в то же время этот паттерн, и в особенности его решающая финальная фаза, внутренний переворот, описывается Жираром в антропологическом дискурсе, и ясно, что его можно относить также и к судьбе отдельного человека; так что равным образом, «спасение в последний миг» есть и определенная парадигма финала индивидуальной судьбы. В самом Евангелии мы найдем прямой и яркий пример судьбы, чей финал в точности соответствует этой парадигме. Это – судьба Дисмаса, «разбойника благоразумного», который, уже погибая на кресте, обратился ко Христу и обрел райскую участь. Таким образом, рассматриваемая парадигма является, в частности, и парадигмой судьбы разбойника Дисмаса.

Однако и более того. Традиционно принимается, что дискурс Священного Писания обладает особою смысловой насыщенностью, заключая в себе целый ряд смысловых уровней. Благодаря этому любое евангельское событие многосмысленно и парадигмально; можно считать, что оно заключает в себе некоторую универсальную парадигму. К примеру, событие обращения Савла стало эталоном или парадигмой обращения. Точно так же следует рассматривать и событие распятия Дисмаса: мы можем считать, что оно заключает в себе эталон или общую парадигму спасения в последний миг. Естественно называть эту парадигму – «парадигмой Дисмаса». Она равным образом представляет собой парадигму финала как жизненной траектории человека, так и глобальной истории. В этом последнем качестве ее и описывает Жирар, не замечая, однако, ее евангельского прототипа.

Аналогичным образом, не будучи явно и отчетливо выделяема и не связываясь с судьбой Дисмаса, парадигма спасения в последний миг уже не раз описывалась в истории европейской мысли. В наши дни к ней привлекается довольно большое внимание как благодаря Жирару, так и не в меньшей мере благодаря Хайдеггеру. При этом оба автора, говоря о ней, усиленно опираются на Гёльдерлина, в творчестве которого можно видеть, вероятно, первый пример появления данной парадигмы в культуре Нового времени. Жирар и Хайдеггер безмерно далеки друг от друга, но у обоих имя Гёльдерлина выступает в ореоле. «Творчество Гёльдерлина… издавна поселилось во мне» [Ibid., 215], – говорит Жирар. «Гёльдерлин стал частью его личного генеалогического древа» [Сафрански 2005, 442], – пишет о Хайдеггере его биограф. Хотя поэтическая речь Гёльдерлина отнюдь не занимается развитием идей и формулировкой парадигм, но знаменитая начальная строка гимна «Патмос»: «Но где опасность, там вырастает / И спасительное…» (пер. В.В. Бибихина) прочно рассматривается как афористически точная формула спасения в последний миг. Подобно евангельской, хотя и иначе, эта речь также является обобщенной и многосмысленной, и можно считать, что «парадигма Дисмаса» равно утверждается в «Патмосе» и для индивидуальной судьбы, и для судьбы Германии, которая волнует поэта особо, и для истории мира. Жирар посвящает Гёльдерлину большой раздел в книге «Довершить Клаузевица», находя в его рецепции христианства, а также и в его жизненной драме важный материал для своей концепции «позитивного миметизма».

Напротив, совершенно незамеченным до сих пор оставалось появление «парадигмы Дисмаса» у Кьеркегора. А между тем эта парадигма возникает естественно и неизбежно в религиозной стихии Кьеркегора, где царят принципы парадокса и абсурда. Правда, Кьеркегор не питает интереса к истории, и парадигма выступает у него в чисто антропологическом контексте, применительно к судьбе человека. Назначение и задание человека – найти путь к вере и Богу, и философ создает целый ряд сценариев такого пути (детальная реконструкция этих сценариев проведена в нашей книге [Хоружий 2010, 221–375]). В большинстве из них представляется некоторая вариация на тему спасения в последний миг, и эти оригинальные вариации весьма заслуживают разбора; но здесь я могу только упомянуть их. В контексте Кьеркегора спасение – это обретение веры. В «Страхе и трепете» с нашей парадигмой тесно связаны фигуры Рыцаря Бесконечного Самоотречения и Рыцаря Веры – две психологические формации, которые предельно близки друг к другу, однако разделены бездной, для преодоления которой требуется прыжок в абсурд; и обретаемая в финале радость веры, «радость силой абсурда», есть очевидная вариация спасения в последний миг. В «Понятии страха» с «парадигмой Дисмаса» ассоциируется прежде всего пара высших, последних формаций страха: «демонический страх» и «страх, спасающий посредством веры». Первая из них – это самое усиленное замыкание от веры, предельное отдаление от нее, тогда как в следующей за ней «страх крестом спасается от дьявола» и ведет к вере. Здесь по-кьеркегоровски подчеркиваются парадоксальные стороны парадигмы: спасение в последний миг – это своего рода «спасение способом от противного» – путем прохождения через максимальное отдаление от спасения. И наконец, еще одну версию парадигмы встречаем в «Болезни к смерти», где развивается аналитика отчаяния и Путь к Вере выстраивается посредством сложной номенклатуры его формаций. Анализ этой номенклатуры развертывается отчасти сходно с анализом формаций страха в «Понятии страха». Формации отчаяния также упорядочиваются и оцениваются прежде всего по их отношению к вере, и вновь оказывается, что достижение веры предполагает максимальное отдаление от нее. Подобное отдаление, сопряженное с приближением, осуществляется в двух формациях. Одна – это «отчаяние, когда желают быть самим собой»: по Кьеркегору, это «демоническое отчаяние», сходное с демоническим страхом, и оно «…очень приближается к истине, причем именно потому, что столь приближается, – бесконечно удалено от нее» [Kierkegaard 1968, 100]. Другая – «отчаяние в прощении грехов». Это – «высшая степень отчаяния», тем самым – максимальное удаление от Бога, но в ней же – необходимая предпосылка приближения к Богу, ибо здесь достигается прямое предстояние Богу, диалог с Ним. «Отчаиваясь в прощении грехов, грешник словно идет прямо к Богу… Но человек должен отдалиться еще на шаг, создать себе качественное удаление от Бога, и тогда он наконец сможет говорить с Богом так, чтобы Он выслушал его… Такова странная акустика духовного мира» [Ibid., 155]. В этой формации путь отчаяния пройден до конца, и человек предельно близок к полному освобождению от отчаяния – а тем самым и к вере, ибо, по Кьеркегору, «противоположность отчаяния есть вера» [Ibid., 75]. Соответствие «странной акустики» Кьеркегора «парадигме Дисмаса» очевидно.

Философия Кьеркегора – самая содержательная страница истории «парадигмы Дисмаса». Формациям мысли, что господствовали в Новое время, – классической метафизике в философии, доктрине прогресса в социальной мысли – эта парадигма была чужда. Поэтому следующее ее заметное появление – лишь у Хайдеггера. Здесь парадигма возникает в совсем новом контексте: в связи с проблемой техники и техногенной цивилизации, как она раскрывается Хайдеггером в цикле широко известных работ 50-х гг. («Вопрос о технике», «Поворот», «Вещь» и др.). Ключом, задающим общую логику развития темы, служит та же знаменитая строка Гёльдерлина «Но где опасность, там вырастает / И спасительное…».Опасность для современного мира заключается в безудержном разрастании техники как «постава», аппарата, превращающего окружающий мир в предмет поставок для производства и потребления. Такое разрастание опасно и угрожающе во многом, но более всего в том, что оно несет «забвение бытия», разрыв связи человека с бытием как отличным от сущего – меж тем как эта связь составляет само определение человека, и с ее утратой он более не человек. И сегодня опасность уже стала крайней. На языке Жирара эти рассуждения Хайдеггера вполне можно охарактеризовать как описание вхождения в эсхатологическую перспективу. Затем философ описывает и «ростки спасительного», так что «парадигма Дисмаса» представляется у него в полном виде. При этом с данной парадигмой оказывается прямо связано важнейшее для позднего Хайдеггера понятие «поворота» (Kehre): «спасительное» – это именно и есть «…поворот, превращающий забывание бытия в хранение истины бытия» [Хайдеггер 1993а, 255]. Такой поворот наделяется характерными свойствами парадигмы: внезапностью и скачкообразностью, быстротой, даже молниеносностью: «Поворот, превращающий опасность в спасение, совершится вдруг. При этом повороте внезапно высветлится свет бытийной сути. Внезапное просветление есть молниеносная озаренность… при повороте опасности молниеносно озарится истина бытия» [Там же, 256]. Но, разумеется, это яркое описание представляет «ростки спасительного» лишь в их онтологическом существе, но не в эмпирической конкретике. В этом последнем направлении Хайдеггер дает лишь немногие ориентирующие указания. Главные из них таковы: во-первых, «ростки» заключаются не вне феномена техники, а в нем же самом – «как раз в существе техники должны таиться ростки спасительного» [Хайдеггер 1993б, 234]; во-вторых, важнейшая черта спасительного поворота в том, что в нем происходит опознание и осознание опасности – «опасность опознана как опасность»; и наконец, в-третьих, особую роль в спасительном играет искусство: поворот должен включить в себя также и «решающее размежевание» с техникой, которое должно развернуться «…в области, которая, с одной стороны, родственна существу техники, а с другой – все-таки фундаментально отлична от него. Одной из таких областей является искусство» [Там же, 238]. И, в целом, мы находим в этом цикле Хайдеггера новую оригинальную репрезентацию «парадигмы Дисмаса», отражающую ситуацию современного мира. Можно добавить, что от Хайдеггера эта парадигма переходит и к В.В. Бибихину, у которого не раз упоминается в том же ключе, с тем же отсылом к зачину «Патмоса» Гёльдерлина.

Стоит также отметить, что существует круг очень разных явлений или конструктов, где механизм развития в той или иной мере близок к «парадигме Дисмаса». Выше мы уже упомянули религиозный феномен обращения; можно добавить сюда, к примеру, медицинский феномен внезапного исцеления после острейшего и, казалось, безнадежного кризиса. То, что объединяет весь этот круг, – это ядро парадигмы, событие внезапной смены динамики, будь то динамика духовного, антропологического, социального или даже физического процесса. Эта внезапная смена есть собственно самостоятельная субпарадигма в составе «парадигмы Дисмаса», и она был выделена еще Платоном, который в диалоге «Парменид» ввел особое понятие to exaiphnes – субстантивированную форму от наречия «вдруг», или «внезапно», определив ее как «…то, что выходит из своего состояния в неощутимое по своей малости время» (Parm., 156d). Понятно, что наряду с «парадигмой Дисмаса», Платоново «вдруг» может служить ядром и совсем иных парадигм и паттернов, где смена динамики происходит в противоположном направлении, к деструкции и уничтожению, как скажем, в феноменах катастрофического срыва. Так, в синергийной антропологии это понятие возникает при описании события деонтологизации, когда человек теряет связь с бытием, способность различения бытия и сущего. Весь этот круг родственных или противоположных явлений требует отдельного рассмотрения, и из него я только отмечу одну концепцию, близкую к нашей эсхатологической теме. Это концепция современного православного кенотического богословия, наиболее явно представленная в богословии игумена Софрония (Сахарова).

Стержневая идея этого богословия – прямая и неразрывная связь кеносиса и обожения. При этом понятие кеносиса (самоопустошения, самоуничижения, самоумаления), которое и в патристической, и в позднейшей богословской традиции относилось по преимуществу к божественной реальности, решительно расширяется Софронием на антропологию, на реальность человека. Здесь кеносис связуется им с аскетической практикой как ее необходимый аспект; в частности, он черпает у своего учителя, преп. Силуана, понятие «смирения Христова» и представление о неизбежности состояния богооставленности в аскетическом опыте. Через это состояние предельного истощания-кеносиса прошел Сам Иисус на Кресте, и как пишет Софроний, «…при таком полном истощании “человека Христа Иисуса” (1 Тим. 2,5) – истощание сие преобразилось в столь же завершенное обожение» [Софроний 1985, 125]. И так же должен идти духовный путь христианина: «Христианину следует как-то приблизиться к сему состоянию, чтобы удостоиться воспринять соответствующее глубине его личного истощания – спасение» [Там же, 125]. Из этого краткого описания видна уже связь с «парадигмой Дисмаса»: кеносис выступает как ее начальная, нисходящая ветвь, восхождение к обожению – как ветвь завершающая, спасительная. Нет нужды утверждать, что демонстрируемая Софронием связь кеносиса и обожения в точности отвечает нашей парадигме, но во всяком случае, она в близком родстве с нею.

* * *

Подведем итоги. Как мы убедились, эсхатология Жирара, в которой заключено и его понимание современности, имеет в своей основе некоторую общую структурно-динамическую парадигму. Это – парадигма спасения в последний миг, присутствующая уже в Евангелии, в судьбе благоразумного разбойника, и поэтому названная нами «парадигмой Дисмаса». Хотя ранее она явно не выделялась и не изучалась, но во многих явлениях, как и во многих теоретических концепциях, нетрудно увидеть ее присутствие. Мы заметили, что она приложима и к глобальной истории, и к индивидуальной человеческой судьбе, и проследили ее важнейшие репрезентации в европейской мысли. При этом мы обнаружили, что ее евангельское происхождение, ее связь с эсхатологическим и апокалиптическим жанром отнюдь не делают ее архаической, или маргинальной, или сугубо религиозной, как могло бы на первый взгляд показаться. Она может осуществляться как в религиозных, так и в секулярных версиях: в разных ее репрезентациях «спасение» может как включать в себя, так и не включать связь с Богом, трансцендентное измерение. Как парадигма исторической динамики, она представляет собой модель, прямо противоположную старой модели неограниченного прогресса. Она приспособлена к описанию катастрофических и деструктивных явлений и потому приобретает особую актуальность в сегодняшнем мире, где подобные явления со всей очевидностью выходят на первый план. Жирар и Хайдеггер – два мыслителя, которые с равной остротой ощутили эту актуальность, заново и оригинально, по-своему, обратились к парадигме и вдохнули в нее новую жизнь. В трактовке Жирара древняя парадигма спасения в последний миг предстает как перспективный подход к пониманию и оценке современных угроз и рисков.

Источники и переводы (Primary Sources in Russian and Russian Translations)

Жирар 2010 – Жирар Р. Козел отпущения. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010 [Girard, René. Le bouc émissaire, Russian translation 2010].

Софроний 1985 – Архимандрит Софроний (Сахаров).Видеть Бога как Он есть. Stavropegic Monastery of St John the Baptist. Essex, 1985 [Sophrony (Sakharov), Archimandrites. To see God as He is, in Russian].

Хайдеггер 1993а – Хайдеггер М. Поворот // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993 [Heidegger, Martin, Die Kehre, Russian Translation 1993].

Хайдеггер 1993б – Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993 [Heidegger, Martin, Die Frage nach der Technik, Russian Translation 1993].

Girard, René (2011a) Achever Clausewitz, Flammarion, Paris.

Girard, René (2011b) “Avoir un bouc émissaire, c’est ne pas savoir qu’on a; apprendre qu’on en a un, c’est le perdre”, Philosophie Magazine, Novembre (2011), Hors série, pp. 8–12.

Girard, René, Vattimo, Gianni (2014) Christianisme et modernité, Flammarion, Paris.

Kierkegaard, Søren A. (1968) Die Krankheit zum Tode, Jakob Hegner Verlag, Köln, Olten.

Ссылки (References in Russian)

Андреев 2006 – Андреев Д.А. За… лет до конца света (Вместо предисловия) // Эсхатологический сборник / Д.А. Андреев, А.И. Неклесса, В.Б. Прозоров (ред.). СПб.: Алетейя, 2006. С. 5–7.

Сафрански 2005 – Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер и его время. М.: Молодая гвардия, 2005.

Хоружий 2010 – Хоружий С.С.Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010.

Хоружий 2017 – Хоружий С.С . Злоключения традиции, или Почему нужно защищать традицию от традиционалистов // Вопросы философии. 2017. № 9. С. 116–132.